第三世代太陽電池を支える量子構造の物性を解明する

「超」高効率が期待される量子構造太陽電池

第三世代太陽電池として期待されている量子構造太陽電池。量子構造によるマルチバンド構造や 長寿命と予測されているホットキャリアを利用することで70%以上の高効率が実現できると予想されています。

しかし、実際の結晶成長を考えた場合、量子構造のサイズや周期性がどこまで精密に制御して形成できるか、が大きな課題になってきます。

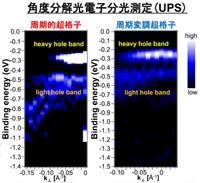

我々は、UPSや新たに開発したVPS(可視光励起光電子分光)を利用して、量子構造におけるバンド構造やキャリアの挙動を実測することで、

理想的な物性を持つ量子構造を実現することで、量子構造太陽電池を現実のものとするための研究を行なっています。

(図は、量子構造太陽電池の材料となるIII−V族化合物半導体のUPS測定結果。)

(図は、量子構造太陽電池の材料となるIII−V族化合物半導体のUPS測定結果。)

量子構造の「ゆらぎ」は、どこまで許容されるのか?

量子構造太陽電池においては、周期的に配列した量子ドット、量子井戸によって形成されるバンド構造を利用します。その量子構造を「いかに精密に制御して形成できるか」というのは大きな課題となっています。

我々は、量子構造にゆらぎ(周期的変調やサイズ的変調)の太陽電池特性を明らかにするための研究を行っています。どのような影響が生じるのかを、明らかにすることを目的としています。

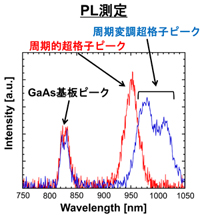

GaAs/AlGaAs超格子構造とは、二種類の半導体が数ナノメートルで繰り返し積層された構造ですが、そのなかの一つの層の厚さを若干変化させるだけでも、その特性は大きく変化します。

たとえば、バンドギャップ構造をあらわす、フォトルミネッセンスや光電子分光の結果でも大きな変化が見られます(左図)。これらから、わずかなゆらぎが、効率低下を招くことがわかってきました。

(図はGaAs/AlGaAs超格子構造において、周期変調を与えた場合のPL,UPS測定結果)

(図はGaAs/AlGaAs超格子構造において、周期変調を与えた場合のPL,UPS測定結果)

量子構造の中を、キャリアはどのような緩和過程を経験するのか?(可視光励起光電子分光:VPSによる測定)

太陽電池においては、光によって生成された電子などのキャリアが、材料中でなるべく消滅しないようにする必要があります。

量子構造太陽電池では、さらに、どのようなエネルギーをもって、材料中を移動するか、についても制御する必要があります。

しかし、現在、材料中のキャリアがどのようなエネルギーを持ちながら、またどのようにエネルギーを失いながら移動するかは、はっきりわかっていません。

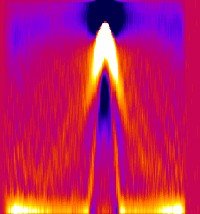

我々は、可視光励起光電子分光(VPS)という新たな装置を開発し、その測定に挑んでいます。この方法は、太陽電池表面にNEAという「魔法の表面状態」を作り出すことで、

太陽電池中の電子を真空中に直接放出させることで、初めて実現されます。

(図は、開発中のVPS装置)

(図は、開発中のVPS装置)

実験装置とメンバー

MBE装置

MBE装置

岡崎分子研UVSORのBL5U

岡崎分子研UVSORのBL5U

開発中のVPS装置

開発中のVPS装置

メンバー

メンバー

研究一覧

世界最高品質を目指すSiC(シリコンカーバイド)溶液成長

第三世代太陽電池を支える量子構造の物性を解明する

「熱」を自在に操るための材料探索(省エネルギー変換材料)

生体膜の構造を物理的に制御する

結晶成長の観点から空気電池に切り込む